Willkommen zu unserem KI-Kurs!

1. Einleitung in das KI-Thema

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Bildungswelt – von automatisiertem Feedback bis zu interaktiven Lernassistenten. In diesem Kurs erhalten Sie einen verständlichen Einstieg in die Grundlagen der KI und lernen praxisnahe Einsatzmöglichkeiten im Lehr- und Lernkontext kennen.

Gemeinsam erkunden wir, wie KI Lernprozesse unterstützen kann, wo ihre Stärken liegen – und wo auch Herausforderungen und Grenzen bestehen. Dabei sprechen wir über aktuelle Entwicklungen, rechtliche Rahmenbedingungen (z. B. DSGVO, EU AI Act) und ethische Fragen.

Ziele: Sie lernen, wie KI funktioniert, welche Tools es gibt und wie man sie sinnvoll und verantwortungsvoll im Bildungsbereich einsetzt – ob als Lehrende oder Studierende.

Zielgruppe: Studierende, Lehrende und alle, die neugierig darauf sind, wie Künstliche Intelligenz die Lehre von morgen mitgestalten und effektiv einsetzen kann.

2. Historischer Überblick zur Künstlichen Intelligenz

Die Vorstellung, dass Maschinen denken oder handeln könnten wie Menschen, ist keine Erfindung der modernen Zeit. Schon in der Antike beschäftigten sich Philosophen und Dichter mit der Idee künstlicher Wesen, die Intelligenz oder Bewusstsein besitzen. Diese frühen Visionen legten den Grundstein für das, was wir heute als Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnen – auch wenn es damals selbstverständlich noch keine Computer oder Elektronik gab.

Ein frühes Beispiel findet sich in der griechischen Mythologie: Der Gott Hephaistos soll mechanische Diener aus Gold geschaffen haben, die selbstständig denken und handeln konnten. Auch der Legende nach soll der riesige Bronzegigant Talos die Insel Kreta bewacht haben – ein Wesen, das einem heutigen Roboter ähnelt. In diesen Geschichten ging es zwar nicht um Wissenschaft im modernen Sinne, doch sie zeigen, dass der Mensch schon sehr früh von der Idee fasziniert war, künstliches Leben zu erschaffen.

Im Mittelalter und der Renaissance beschäftigten sich Alchemisten und Erfinder mit Automaten – mechanischen Figuren, die bestimmte Bewegungen ausführen konnten. Der berühmte Universalgelehrte Leonardo da Vinci entwarf im 15. Jahrhundert einen mechanischen Ritter, der Arme und Beine bewegen konnte. Zwar hatten diese Maschinen keine „Intelligenz“ im heutigen Sinne, doch sie zeigen den menschlichen Drang, das Denken und Handeln zu imitieren.

Erst im 17. und 18. Jahrhundert begannen Philosophen wie René Descartes und Gottfried Wilhelm Leibniz darüber nachzudenken, ob der menschliche Verstand durch logische Regeln erklärt – und vielleicht auch nachgebaut – werden könnte. Die Idee, dass Denken mathematisch beschreibbar ist, war ein entscheidender Schritt hin zur modernen KI.

Der eigentliche Beginn der Künstlichen Intelligenz als Wissenschaft erfolgte jedoch im 20. Jahrhundert. Mit der Erfindung des Computers durch Pioniere wie Alan Turing, der die berühmte Frage stellte: „Können Maschinen denken?“, begann die Ära der modernen KI. Die erste offizielle Verwendung des Begriffs „Künstliche Intelligenz“ fand 1956 auf der Dartmouth-Konferenz statt. Seitdem hat sich das Feld rasant weiterentwickelt – von einfachen Programmen bis hin zu lernfähigen Systemen wie ChatGPT.

Heute ist KI in vielen Bereichen unseres Lebens präsent: in Smartphones, Autos, Medizin und sogar in der Kunst. Doch trotz aller Fortschritte bleibt die uralte Frage aktuell: Was bedeutet es wirklich, intelligent zu sein – und kann eine Maschine dieses Ziel jemals vollständig erreichen?

So zeigt sich: Die Geschichte der KI ist nicht nur eine technische, sondern auch eine kulturelle Reise, die tief in die menschliche Vorstellungskraft reicht. Von antiken Göttern bis zu modernen Algorithmen – der Traum von künstlichem Denken begleitet uns schon seit Jahrtausenden.

Diese Videos geben einen kurzen Überblick über die künstliche Intelligenz:

A brief history of AI | Artikel

3. Maschinelles Lernen als wichtiger Baustein von KI

Maschinelles Lernen (ML) ist ein Teilgebiet der KI, bei dem Algorithmen aus Daten lernen, um Vorhersagen zu treffen oder Entscheidungen zu unterstützen, ohne explizit programmiert zu sein. Das Ziel ist es, Muster in Daten zu erkennen und daraus Modelle zu generieren, die auf neue, unbekannte Daten angewendet werden können. In vielen Fällen kommen dabei künstliche neuronale Netze zum Einsatz – komplexe Systeme, die an das menschliche Gehirn angelehnt sind und in der Lage sind, hochdimensionale Daten wie Bilder, Sprache oder Texte zu verarbeiten.

Neuronale Netze bestehen aus miteinander verbundenen künstlichen Neuronen, die in Schichten organisiert sind. Durch das sogenannte Deep Learning, bei dem viele dieser Schichten verwendet werden (tiefe Netze), können auch sehr komplexe Zusammenhänge modelliert werden. Solche Systeme zeigen eine beachtliche Leistungsfähigkeit in Bereichen wie autonomes Fahren, medizinische Diagnostik oder personalisierte Werbung, stellen jedoch auch eine “Black Box” dar – ihre Entscheidungen sind oft für uns schwer nachvollziehbar.

Beim maschinellen Lernen unterscheidet man zwischen:

- Supervised Learning: Lernen mit gelabelten Daten (z. B. Klassifikation).

- Unsupervised Learning: Finden von Mustern in unstrukturierten Daten.

- Reinforcement Learning: Lernen durch Belohnung und Bestrafung.

In der Lehre wird Maschinelles Lernen genutzt, um personalisierte Lernpfade zu gestalten, Lernerfolge zu messen und adaptive Systeme zu entwickeln. So kann Lernen individuell an jeden Menschen angepasst werden und so der Lernerfolg gesteigert werden.

Merke: Maschinelles Lernen ist ein Teil der KI. Beim Maschinellen Lernen gibt es 3 verschiedene Arten zu Lernen. Zum einen gibt es das lernen mit gelabelten Daten, zum anderen das Finden von Mustern innerhalb von Daten, die auf den ersten Blick wenig strukturiert erscheinen. Außerdem gibt es das Lernen durch Belohnung und Bestrafung.

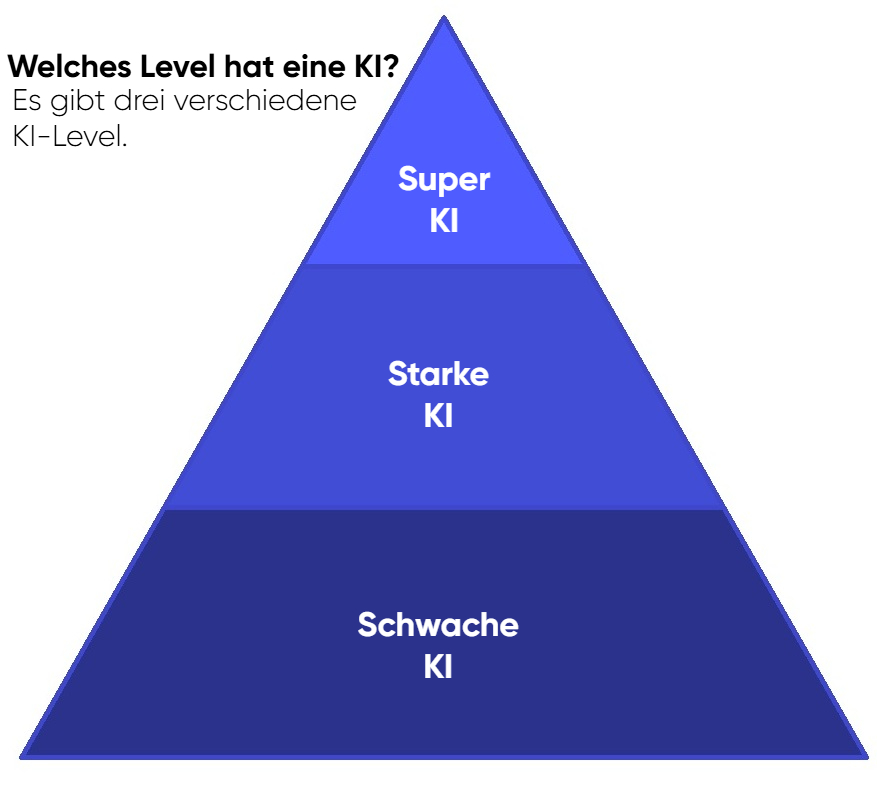

4. Arten von Künstlicher Intelligenz

KI-Systeme lassen sich grundlegend in drei Kategorien unterteilen:

- Schwache KI (Narrow AI): Systeme, die für spezifische Aufgaben konzipiert sind (z. B. Chatbots, Empfehlungssysteme).

- Starke KI (General AI): Hypothetische Systeme mit menschenähnlicher Intelligenz.

- Superintelligenz: Ein theoretisches Konzept übermenschlicher Intelligenz.

- Neuronale Netze

- Maschinelle Netze

In der aktuellen Bildungslandschaft kommt bis heute meistens schwache KI zum Einsatz.

Merke: Es gibt verschiedene KI-Systeme, die entweder schwach und für spezifische Aufgaben gemacht sind oder die stark sind und der menschlichen Intelligenz sehr nahekommen. Darüber hinaus gibt es noch das theoretische Konzept der übermenschlichen Intelligenz.

5. Sprachmodelle

Sprachmodelle sind ein wichtiger Bestandteil der künstlichen Intelligenz, da die Künstliche Intelligenz so am besten von den Menschen genutzt werden kann. Sie sind also sind zentrale Komponenten moderner KI-Systeme. Moderne Sprachmodelle können Texte verstehen, erzeugen, zusammenfassen, übersetzen oder sogar programmieren. Im Folgenden werden einige der derzeit bekanntesten Modelle vorgestellt (Stand 2025):

GPT-4 (OpenAI)

GPT-4 ist ein multimodales, leistungsstarkes Sprachmodell von OpenAI und der Nachfolger von GPT-3. Es verarbeitet nicht nur Texte, sondern – in bestimmten Versionen – auch Bilder. GPT-4 überzeugt durch hohe Genauigkeit, Kreativität und die Fähigkeit, komplexe Aufgaben wie Programmierung, Texterstellung oder Übersetzungen zu übernehmen. Es unterstützt mehrere Sprachen und wird in Anwendungen wie ChatGPT und Microsoft Copilot eingesetzt. GPT-4 gilt aktuell als eines der leistungsfähigsten KI-Modelle weltweit.

Claude (Anthropic)

Claude ist ein KI-Modell des US-Startups Anthropic, das besonderen Wert auf Sicherheit, Transparenz und ethisches Verhalten legt. Es ist nach Claude Shannon benannt, einem Pionier der Informationstheorie. Claude-Modelle (z. B. Claude 2, Claude 3) zeichnen sich durch die Verarbeitung besonders langer Kontexte und umfangreicher Dokumente aus. Sie werden vor allem dort eingesetzt, wo verantwortungsvoller Umgang mit KI im Vordergrund steht – etwa in Unternehmen mit hohen Compliance-Anforderungen.

Gemini (Google DeepMind)

Gemini ist die aktuelle KI-Modellreihe von Google DeepMind und der Nachfolger von Google Bard. Die Gemini-Modelle gehören zur Familie der PaLM-2– und Gemini Ultra-Modelle und sind auf Multimodalität und logisches Denken spezialisiert. Sie verarbeiten nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Code und weitere Eingabeformen. Gemini ist tief in Google-Dienste wie Gmail, Google Docs und die Suche integriert und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

LLaMA 2 (Meta)

LLaMA 2 (Large Language Model Meta AI) ist ein Open-Source-Sprachmodell von Meta (ehemals Facebook). Es wird für Forschung und Unternehmensanwendungen bereitgestellt und hat sich in der KI-Community durch hohe Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig freiem Zugang etabliert. LLaMA 2 eignet sich für klassische Aufgaben wie Textgenerierung, Klassifikation und Dialogsysteme und ist besonders für Entwickler*innen und Forschungseinrichtungen interessant.

Mistral 7B / Mixtral (Mistral AI)

Das europäische Start-up Mistral AI verfolgt einen innovativen Ansatz mit kompakten, effizienten Sprachmodellen. Mistral 7B ist ein leichtgewichtiges, aber leistungsstarkes Modell mit offenem Zugang. Mixtral basiert auf dem „Mixture-of-Experts“-Prinzip, bei dem pro Anfrage nur Teile des Modells aktiv sind – das spart Rechenleistung und Energie. Die Modelle zeichnen sich durch hohe Effizienz aus und finden Einsatz in ressourcenschonenden KI-Anwendungen sowie in der Forschung.

Luminous (Aleph Alpha, Deutschland)

Luminous ist ein Sprachmodell des deutschen KI-Unternehmens Aleph Alpha mit Fokus auf europäische Anforderungen: Datenschutz, Multilingualität und Erklärbarkeit stehen im Zentrum. Luminous unterstützt viele Sprachen, darunter Deutsch auf hohem Niveau. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit zur „explainable AI“, also zur Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Eingesetzt wird Luminous insbesondere in Verwaltung, Wissenschaft und Bildung.

Merke:

Sprachmodelle wie GPT-4, Claude, Gemini, LLaMA 2, Mistral und Luminous sind zentrale Bausteine moderner KI-Anwendungen. Sie unterscheiden sich hinsichtlich Leistung, Transparenz, Energieeffizienz und ethischer Ausrichtung – und spiegeln damit auch unterschiedliche strategische Ansätze in der internationalen KI-Entwicklung wider.

6. Einsatzbereiche von KI in der Hochschullehre und verschiedenen Industriezweigen

KI kann in vielfältiger Weise in der Lehre verwendet werden:

- Personalisierte Lernumgebungen: Adaptive Lernplattformen passen Inhalte individuell an.

- Automatisiertes Feedback: KI analysiert Antworten und gibt unmittelbar Rückmeldung.

- Sprach- und Übersetzungstools: Unterstützung beim Sprachenlernen oder für mehrsprachige Lernangebote.

- Chatbots und virtuelle Assistenten: Hilfe bei organisatorischen oder inhaltlichen Fragen.

- Analyse von Lernverhalten: Identifikation von Lernmustern zur Frühintervention.

Merke: In der Hochschule wird KI in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. zum Erhalten von Feedback, zum Übersetzen, zum assistieren durch Chatbots, zum analysieren des eigenen Lernverhaltens oder zur Erstellung eines individuellen Lernplanes.

7. Rechtliche Grundlagen

7a. Allgemeine rechtliche Grundlagen und ethische Aspekte

Der Einsatz von KI in der Lehre wirft wichtige rechtliche und ethische Fragen auf:

- Datenschutz: Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß DSGVO.

- Transparenz: Verständlichkeit von Entscheidungen KI-basierter Systeme.

- Verantwortlichkeit: Klare Zuweisung von Haftung bei Fehlern.

- Diskriminierungsfreiheit: Vermeidung von Bias (Voreingenommenheit) in Trainingsdaten.

- Urheberrecht: Nutzung und Erzeugung von Inhalten durch KI.

KI hat kein sogenanntes “Ich” und ist damit nicht moralfähig. Moral wurde schon immer von den Philosophen beschrieben. Was von Menschen für richtig oder falsch gehalten wird, wird immer emotional und aus der Situation heraus bestimmt. Dann denken wir rational. Wie entscheidet man sich beispielsweise, wenn zwei Menschen in Gefahr sind, aber nur einer gerettet werde kann. Welche Kriterien gelten dann. Ist beispielsweise das Leben eines Kindes mehr wert als das eines alten Menschen? Und wie geht man damit um, wenn ein selbstfahrendes Auto einen Menschen überfahren würde? Wer haftet dafür? All dies sind Probleme, die wir noch lösen müssen. Autonomer Verkehr würde bspw. auch mehr Überwachung bedeuten, da der Verkehr ja irgendwie auch mit den Daten der KI geregelt werden muss. Man würde sofort jeden Verkehrsverstoß sehen und ahnden können.

Ein gutes Video zur Ethik der KI finden Sie hier:

7b. Datenschutz

Neben dem KI-Gesetz spielt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weiterhin eine entscheidende Rolle. Sie enthält bereits Regelungen zur automatisierten Entscheidungsfindung (Art. 22 DSGVO) und schreibt vor, dass betroffene Personen das Recht haben, nicht einer Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung beruht, sofern sie erhebliche Auswirkungen hat. Dies betrifft auch Systeme, die auf maschinellem Lernen und neuronalen Netzen basieren.

Ein zentrales Problem ist die Frage nach der Verantwortung: Wer haftet, wenn ein KI-System fehlerhaft funktioniert oder Schaden verursacht? Die EU hat hier mit dem AI Liability Directive (Richtlinie über KI-Haftung) und der Anpassung der Produkthaftungsrichtlinie wichtige Schritte gesetzt, um klare Haftungsregeln für KI-Systeme zu schaffen. Ziel ist es, Beweiserleichterungen für Geschädigte zu schaffen und die Hersteller zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten anzuhalten.

Auch Transparenzanforderungen spielen eine große Rolle: Nutzerinnen und Nutzer sollen erkennen können, ob sie mit einer KI interagieren. Zudem müssen algorithmische Entscheidungen begründet werden können – eine Herausforderung für tiefe neuronale Netze, bei denen eine vollständige Transparenz technisch kaum erreichbar ist. Forschungen im Bereich der erklärbaren KI (XAI – Explainable AI) versuchen, diesen Zielkonflikt zu entschärfen.

7c. Der europäische Rechtsrahmen als wichtiger Leitfaden für KI

Die Europäische Union verfolgt einen risikobasierten Ansatz zur Regulierung von KI. Mit dem Entwurf der KI-Verordnung (Artificial Intelligence Act, AIA), der 2021 von der Europäischen Kommission vorgestellt und 2024 politisch verabschiedet wurde, entsteht weltweit der erste umfassende Rechtsrahmen zur Regulierung von KI-Systemen. Ziel ist es, Vertrauen in KI-Technologien zu schaffen, einheitliche Standards im Binnenmarkt zu setzen und fundamentale Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu schützen.

Die Verordnung unterscheidet zwischen verschiedenen Risikostufen von KI-Anwendungen:

- Unakzeptable Risiken: Verbotene Anwendungen (z. B. soziale Bewertungssysteme).

- Hohes Risiko: Anwendungen müssen strengen Anforderungen genügen. z. B. biometrische Identifizierung, Bewerbungssoftware

- Begrenztes Risiko: Transparenzpflichten (z. B. Kennzeichnung KI-generierter Inhalte, Chatbot).

- Minimales Risiko: Freie Nutzung ohne regulatorische Einschränkungen.Für Systeme mit hohem Risiko sind strenge Anforderungen vorgesehen – unter anderem hinsichtlich Datensätzen, Transparenz, Dokumentation, menschlicher Aufsicht und Robustheit.

Für Systeme mit hohem Risiko sind strenge Anforderungen vorgesehen – unter anderem hinsichtlich Datensätzen, Transparenz, Dokumentation, menschlicher Aufsicht und Robustheit.

Für Bildungseinrichtungen bedeutet dies eine besondere Verantwortung beim Einsatz von KI. Gerade im Kontext maschinellen Lernens und neuronaler Netze wird deutlich, dass die Nachvollziehbarkeit (Explainability) eine zentrale Herausforderung ist. Die Verordnung fordert, dass KI-Systeme, insbesondere solche mit hohem Risiko, erklärbar und überprüfbar sein müssen. Das steht im Spannungsverhältnis zu hochkomplexen neuronalen Netzen, deren Entscheidungswege oft nicht ohne Weiteres nachvollziehbar sind.

7d. Exkurs: Was ist KI-Kompetenz laut AI Act?

Der AI Act definiert KI-Kompetenz als die Fähigkeit, Kenntnisse und das Verständnis, die es Anbietern, Betreibern und Betroffenen ermöglichen, KI-Systeme sachkundig einzusetzen sowie sich der Chancen und Risiken von KI und möglicher Schäden bewusst zu sein.

Diese Kompetenz umfasst:

- Ein Grundverständnis der Funktionsweise von KI.

- Die Fähigkeit zur kritischen Einordnung von KI-Systemen und ihren Ergebnissen.

- Praktische Anwendungskompetenzen im Umgang mit KI-Systemen.

Laut Artikel 4 des AI Act sind insbesondere Anbieter und Betreiber von KI-Systemen verpflichtet, sicherzustellen, dass ihr Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, über ausreichende KI-Kompetenz verfügen.

Darüber hinaus sollen auch betroffene Personen, also diejenigen, die von KI-Systemen betroffen sind, über die notwendige Kompetenz verfügen, um zu verstehen, wie sich mithilfe von KI getroffene Entscheidungen auf sie auswirken.

KI-Kompetenz ist wichtig, denn:

Der AI Act verfolgt das Ziel, ein menschenzentriertes und vertrauenswürdiges KI-Ökosystem in der EU zu schaffen. KI-Kompetenz ist dabei entscheidend, um:

- Fundierte Entscheidungen über den Einsatz von KI-Systemen treffen zu können.

- Die Einhaltung der Verordnung sicherzustellen.

- Arbeitsbedingungen zu verbessern und Innovation zu unterstützen.

Organisationen sollten daher:

- Eine Bedarfsanalyse durchführen, um den spezifischen Schulungsbedarf zu ermitteln.

- Zielgerichtete Schulungsmaßnahmen entwickeln und implementieren.

- Sicherstellen, dass alle relevanten Akteure über die notwendigen KI-Kompetenzen verfügen.

Der Aufbau von KI-Kompetenzen ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch eine Chance, den verantwortungsvollen und effektiven Einsatz von KI-Systemen in der EU zu fördern.

Merke: Im Umgang mit KI müssen die rechtlichen Grundlagen geklärt sein. Datenschutz, Transparenz, Verantwortlichkeit, Diskriminierungsfreiheit und Urheberrecht müssen dabei geklärt, genau festgesetzt und beachtet werden.

Die Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) soll dafür sorgen, dass hier in Deutschland der Datenschutz immer eingehalten wird. Das AI Liability Directive (Richtlinie über KI-Haftung) soll innerhalb der EU dafür sorgen.

Im europäischen Rechtsrahmen wird zwischen verschiedenen Risiken unterschieden, wobei es unakzeptable, hohe, begrenzte und minimale Risiken gibt.

8a. Allgemeine Bewertung von KI zur Diskussion

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine der bedeutendsten technologischen Entwicklungen unserer Zeit. Sie bietet enorme Chancen in Bereichen wie Medizin, Bildung, Industrie und Mobilität. KI kann Prozesse automatisieren, Entscheidungen unterstützen und neue Erkenntnisse ermöglichen. Gleichzeitig wirft sie ethische, soziale und rechtliche Fragen auf.

Der Einsatz von KI kann zu Diskriminierung führen, wenn sie mit einseitigen oder fehlerhaften Daten trainiert wird. Auch der Verlust von Arbeitsplätzen durch Automatisierung ist ein oft diskutiertes Risiko. Es besteht die Gefahr, dass Menschen Entscheidungen blind der Technik überlassen. Transparenz, Kontrolle und Verantwortlichkeit müssen deshalb gewährleistet sein. Eine offene, interdisziplinäre Diskussion über Chancen und Grenzen von KI ist notwendig. Nur so kann sichergestellt werden, dass KI der Gesellschaft als Ganzes dient.

Künstliche Intelligenz verändert auch den Bildungsbereich grundlegend. Sie kann Lehrkräfte entlasten, indem sie administrative Aufgaben übernimmt oder Lernstände automatisch auswertet. Lernplattformen mit KI können personalisiertes Lernen ermöglichen und auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden eingehen. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass der Einsatz von KI nicht zu Ungleichheiten führt, etwa durch ungleichen Zugang zu digitaler Infrastruktur.

Der direkte Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden bleibt weiterhin zentral für gute Bildung. Auch kritisches Denken und Medienkompetenz müssen gestärkt werden, um KI sinnvoll nutzen zu können. Lehrkräfte benötigen Fortbildungen, um den sinnvollen Umgang mit KI zu erlernen. Transparenz über die Funktionsweise von KI-Systemen ist besonders im Schulkontext wichtig. Datenschutz und ethische Fragen müssen im Bildungsalltag mitbedacht werden. KI kann ein wertvolles Werkzeug sein – aber sie ersetzt keine gute pädagogische Beziehung.

8b. Chancen von KI in der Lehre

- Individualisierung: Lernprozesse können gezielt auf Bedürfnisse angepasst werden, persönliche Vorlieben und Erfahrungen berücksichtigt werden.

- Effizienz: Automatisierung von Korrekturen und Verwaltungsaufgaben.

- Zugänglichkeit: Unterstützung für lernbeeinträchtigte Personen.

- Motivation: Gamification und interaktive Inhalte steigern das Engagement.

- Verbesserung der Datenanalyse und Entscheidungsfindung durch immer bessere Systeme

- Verbesserung von Geschäftsprozessen: Schnellerer Abschluss von Geschäften, besserer Überblick über die zu verkaufende Ware

8c. Herausforderungen von KI in der Lehre

- Abhängigkeit: Lehrende und Lernende könnten sich zu stark auf KI verlassen und verlernen selbstständiges Arbeiten.

- Intransparenz: Entscheidungen von Algorithmen sind oft schwer nachvollziehbar.

- Datenmissbrauch: Gefahr unzureichenden Datenschutzes.

- Zugänglichkeit: Jeder sollte gleichwertig Zugang zu KI-Systemen haben und diese nutzen können.

- Ethikprobleme: Unfaire Bewertungen, Reproduktion gesellschaftlicher Vorurteile.

- Gefährdung von Arbeitsplätzen: Jobverluste durch Automatisierung, der Fachkräftemangel nimmer gleichzeitig zu.

Merke: Der Einsatz von KI bringt sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich. Vorteile sind beispielsweise eine mögliche Individualisierung, verbesserte Effizienz, mehr Motivierung und Verbesserung der Datenanalyse und der Geschäftsprozesse. Auch Personen mit Einschränkungen können so besser lernen.

Mögliche Nachteile wären Probleme bei der Transparenz, mögliche Abhängigkeit, Datenmissbrauch, Ethikprobleme und Gefährdung von Arbeitsplätzen. Auch sollte die KI zu jedem Zeitpunkt transparent sein.

9. Fazit und Ausblick

KI bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Verbesserung der Lehre. Voraussetzung ist jedoch ein reflektierter und regulierter Einsatz. Lehrende müssen entsprechend geschult, Studierende kritisch sensibilisiert und Systeme transparent gestaltet werden. Die Zukunft der Bildung wird nicht allein von Technologie bestimmt, sondern vom verantwortungsvollen Umgang mit ihr.

Mit dem KI-Gesetz nimmt die EU eine globale Vorreiterrolle ein. Die Regulierung von maschinellem Lernen und neuronalen Netzen ist ein zentrales Element der europäischen Digitalpolitik. Ziel ist es, Innovation zu fördern und gleichzeitig Grundrechte, Sicherheit und Rechtsklarheit zu gewährleisten. Die Umsetzung wird jedoch zeigen müssen, ob sich die hohen Ansprüche auch in der Praxis durchsetzen lassen.

Die Herausforderung besteht darin, technische Entwicklungen und regulatorische Anforderungen in Einklang zu bringen. Gerade bei selbstlernenden Systemen wie neuronalen Netzen bleibt die Frage offen, wie viel Kontrolle überhaupt möglich ist – und wie viel Autonomie der Maschine zugestanden werden darf. Europa hat sich jedenfalls für einen Weg entschieden, der Technologie mit Vertrauen verbindet – ein Modell, das auch international als Vorbild dienen könnte.